004

暖簾の重み。

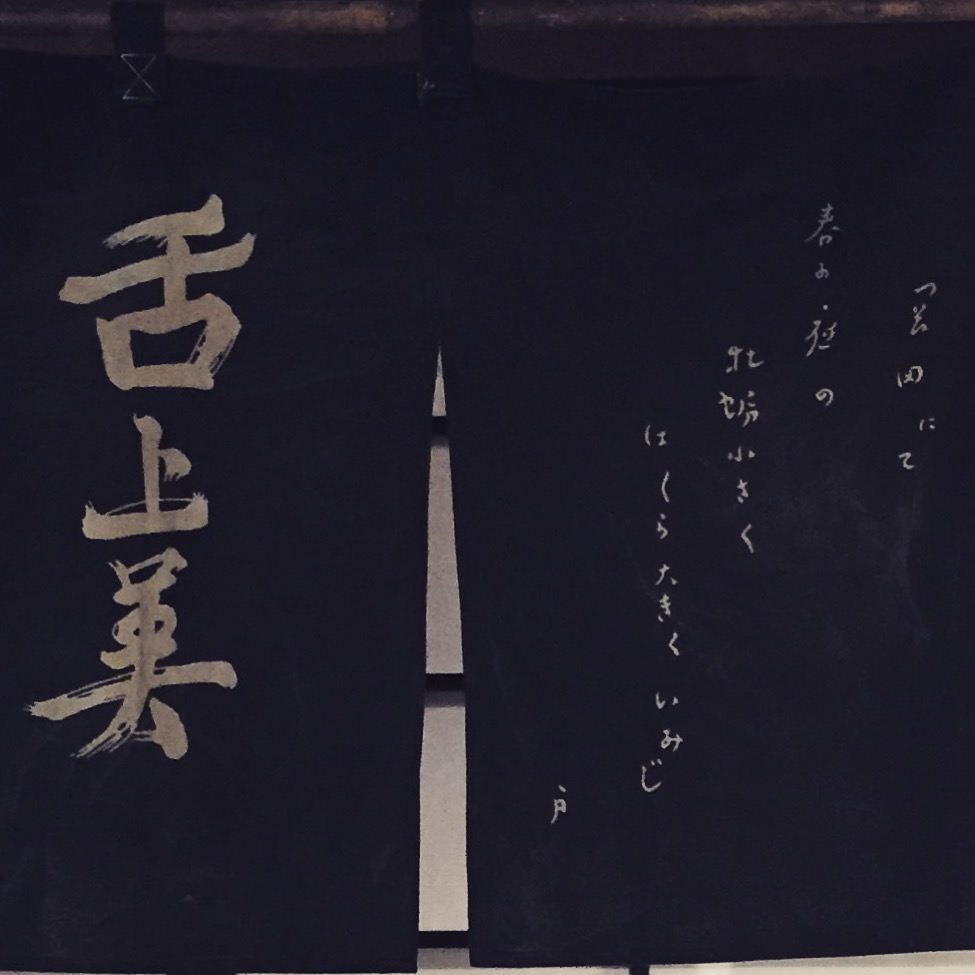

冬は藍の木綿に染め抜きで、夏は生成りの麻に柿渋色で、ぼくの好きな銀座の料理屋の暖簾には、名だたる文士たちが寄せた言葉が書かれている。五枚垂れの右から川口松太郎、久保田万太郎、里見弴、久米三汀、そして小島政二郎。ある年齢以上でないと、これらの名前が並んでいることの凄みは伝わらないだろう。池波正太郎も山口瞳もこの店を愛していた。そしてぼくの尊敬する先輩も。

15年以上前のこと、何かすごく簡単な用事を代理で片付けただけなのに、先輩が「お礼にどこかお好きな店でご馳走しましょう」と言ってくださった。いろいろ考えた末に、山口瞳の『行きつけの店』や、先輩のブログなどで読んで、一度は行ってみたい、そしていつか行きつけにできたら本望と思っていた店の名を恐る恐る出してみた。先輩はいつもの柔らかい微笑とともに「では、そこで」と答えた。

約束の夜、銀座の百貨店地下にある喫茶店で待ち合わせ、煎茶を飲んでからその店に向かった。鮟鱇鍋を食べたから冬だったのだと思うが、憧れの店で尊敬する先輩との食事だったからとても緊張していて、きちんとした記憶は残っていない。ただ、店を出てから「おかげさまで次からはひとりで来られそうです」と先輩に伝えたことだけは、はっきりと憶えている。

威勢良く宣言はしたものの、単独行が実現したのはそれから半年が過ぎてからだった。あの暖簾を掻き分ける勇気がなかなか出てこなかった。前に先輩と入った時にはなかった夏の名物、蕎麦の実と蓴菜を冷たい出汁で食べる向付を目当てにして、ある日の夕方、開店直後のまだ他の人が居ない時間を選んで中に入った。予想通り先客は居なかったが、逆に無音の店内ではこちらの一挙手一投足が不用意な音を立ててしまいかねず、それに気を使うあまり菊正宗の樽酒をゆっくり味わう余裕もなくて、1時間も経たないうちに会計をしてもらい、逃げるように外に出た。

3度目はひとりではなかった。音信不通だった後輩から急に連絡があり、どこがいいか尋ねたら「先輩が先輩に連れていかれたと前に話していた店はどうでしょう?」と言う。なにもそんなにハードルの高い店を挙げなくてもいいのにと思いながら、やはり先輩としては平然と「いいよ」と答えるしかない。その時はこの店が初めてという相手が一緒だったからか、わりと落ち着いていろいろ食べながら酒を飲み、そして長いこと話し込んだ。自分も少しは慣れてきたのかもしれないとその夜は思ったけれど、結局はそれを最後に10年以上、暖簾を掻き分けることはなかった。

ぼくにその店を教えてくれた先輩は1年ほど前に急逝した。あまりに突然で現実のこととは思えなかった。ちょうど一周忌にあたる夜、同じように先輩にお世話になった友人と誘い合わせて飲むことにした。どちらともなく「やっぱりあの店ですかね」ということになる。ぼくは4度目になるが、彼女はまだ1度も行ったことがないそうだ。

地下鉄の乗り換えに手間取って、約束の時間ギリギリに店の前まで行くと、彼女が既に来ていて暖簾の前で待っていた。先に入っててくれててよかったのにと言ったら、「敷居が高くてとてもとても」と顔の前で手を何度も振る。例の暖簾を掻き分けて中に入った。奥の2人掛けのテーブル席に案内される。いくつか料理を頼み、ビールと菊正宗の樽酒を飲む。しばらくすると和装の女性がひとりで入ってきてカウンターに座り、燗酒と小鉢料理を数品頼んで、店の人と時候の挨拶のような他愛のない話を始めた。しかしそれも数分のことで、あとはひとり静かに飲み、ぼくらよりも先にすうっと出ていった。自分はああいうさり気ない所作をここでできるようになれるのだろうか。ぼくらも早々に退散し西銀座まで歩いた。そして『ウエスト』でケーキを頼み、あらためてたくさん話をした。いちばん最初にあそこに連れていってもらいたいとお願いした時に、ぼくが「緊張しそうで、とてもひとりでは行けません」と言ったら、先輩は「そんなに大層な店ではないですよ」といつものように柔らかく微笑んでいたことを、コーヒーを飲んでいるうちにふいに思い出した。

15年間にたった4度しか行ったことがなくても、やっぱりぼくは銀座のあの料理屋が好きだ。

(2017年12月16日)

次回「酒に訊け。」