009

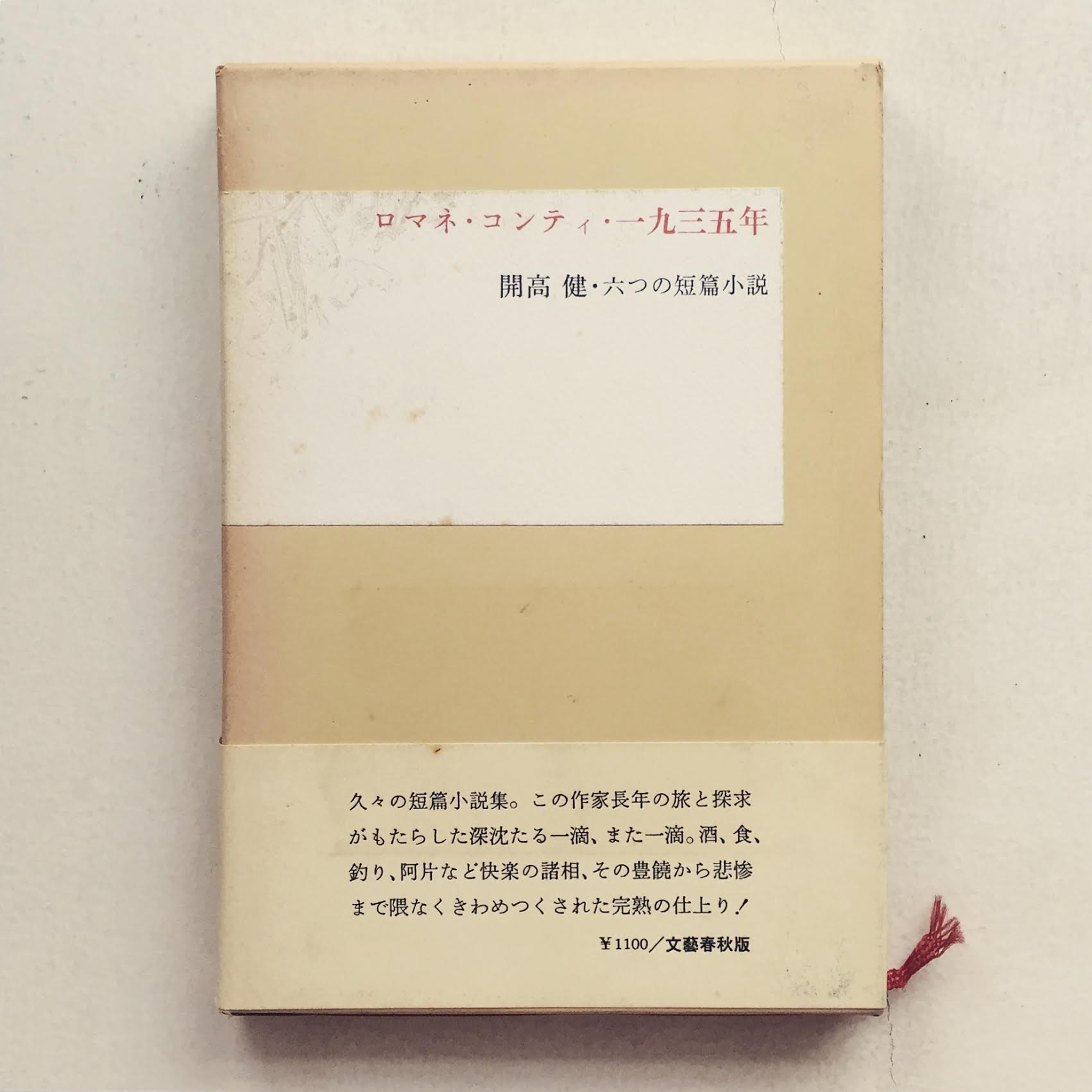

ロマネ・コンティ。

伊勢のあまり馴染みのないあたりで、晩飯の約束をしている店を探していたら、いい感じの古書店があった。まだ少し時間に余裕があったので覗いてみた。ちゃんと芯のある品揃えで、棚を見ているだけでわくわくしてくる。開高健の『ロマネ・コンティ・一九三五年』を買った。読んだことはないけれど、タイトルだけは昔から知っている短編集。ワインをよく飲むようになったいまだからか、どんな小説なのかがやけに気になったのだ。

食事を終えて、ホテルに戻り本を読む。もちろん、短編集のいちばん最後に収められている「ロマネ・コンティ・一九三五年」から。ネタバレにならないようにざっくりと言うと、2人の男が1935年のロマネ・コンティを飲むという話だった。この短編が発表されたのは1978年なので、その時点で40年以上前のヴィンテージということになる。でも内容は、稀少で高額なワインを飲んだ感想を述べるという単純なものではない。いや、やっぱりただの感想なのかもしれないのだが、表現のレベルがまるで違っている。ワインを飲んで「小説がひとつ書けそうなくらいの」という言い方で、その味の複雑さや豊かさを伝えようとすることはあるかもしれないけれど、開高健はそれを実際にやっているわけである。ちなみに、1997年にロマネ・コンティのオーナーがインタビューに答えて、世界中のありとあらゆるロマネ・コンティ評の中で、この短編を最も気に入っていると讃えたのだそうだ。

ぼくも一度だけロマネ・コンティを飲んだことがある。1997年にリヨンのレストランで。ヴィンテージは1975年だったはずだ。ワインの勉強をしていた友人がアルバイトをしていた店で、ぼくらは雑誌の取材だった。値段は憶えていないのは、いわゆる取材経費というやつだったから。ソムリエがコルクを抜いた瞬間に、誰からともなく、レストランに居合わせた他の客たちから拍手がわいた。フランス人にとって、ロマネ・コンティを飲むという行為がどういうことなのかが、その瞬間にわかった。

いままでは、自分にとっていい経験だったと考えて、ときどきこのエピソードを披露することがあったのだが、開高健の短編を読んだら、あの頃の自分がワインに対する知識はもちろん、そのことを表現する能力も持ち合わせておらず、もっと酷いのは、ワインに対するリスペクトがまるでなかったことに思い当たり、封印してしまいたい想い出に変わってしまった。分不相応であることに気づかず、なんと傲慢で下品なことをしてしまったのかと、あの場に居合わせたすべての人たちに、あらためて謝罪したいほど恥ずかしい。

(2018年5月31日)

次回「酒に訊け。」