017

酒と音楽。

次回「酒に訊け。」

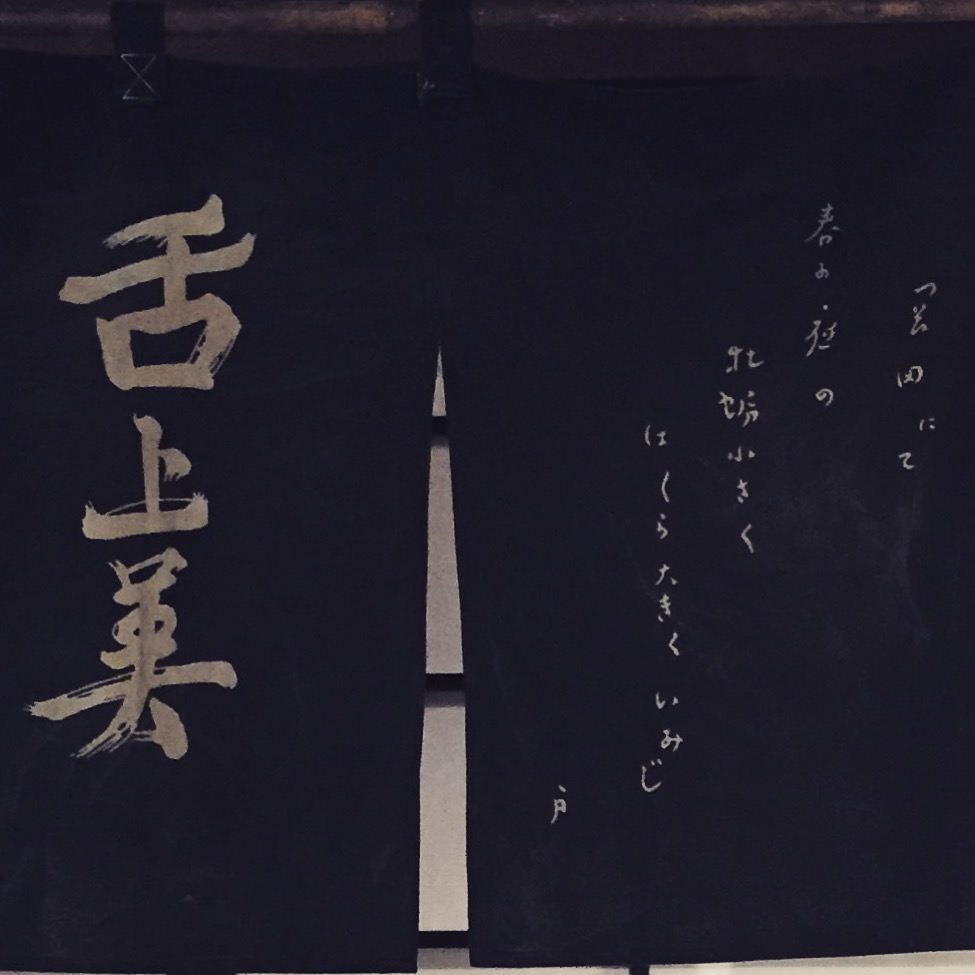

酒に訊け。

017

次回「酒に訊け。」

028

027

026

025

024

023

022

021

020

019

018

017

016

015

014

013

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001