001

父の時代。

鹿児島でいつも泊めてもらう部屋の台所に、芋焼酎の一升瓶がどんと置いてある。そこは自分の家ではないけれど、ホテルとは違い、自宅にいるような気分になれる場所だから、その瓶は眺めるだけで手をつけたことがない。ついでに言うとコーヒーを淹れられるよう器具も揃えられているのに、使ったことはない。酒とコーヒーは外で飲むものと決めているのだ。それは鹿児島の仮の住まいにおいても同じである。コーヒーは別にして、家で酒を飲まないのはおそらく父親の影響だと思う。自分が生まれ育った炭坑町がまだ栄えていた頃、父は町唯一のダンスホールでピアノを弾いていた。昼はサラリーマンで夜はバンドマン。客に結構な量の酒をふるまわれてきたはずなのに、深夜、家に戻ると必ずブラック・ニッカをストレートで何杯か飲む。三日か四日でひと瓶が空になっていたと記憶している。酒癖が悪いということはなく、いつも静かに飲んでいた。それを見て育ったら、どうして家で酒を飲まなくなるのかは、また別の機会に譲ることにして、芋焼酎の話に戻る。

焼酎のラベルといえば、大漁旗のようなと表現すれば良いのか、昔からあるみっちりと描きこまれた伝統的なものか、和紙に筆文字のみで余白だらけの、いかにも「幻の」然とした今ふうのものしか知らない。ところが、台所に置いてあった「大和桜」は、およそ焼酎らしくないラベルが貼られていてとても気になった。切り絵文字のように見えるデザインには、民藝調とひと言で片づけられないモダンさが感じられる。タイプフェイスでもなくロゴタイプでもない、レタリングという言葉が似合うモダン。伝統にも今ふうにも組みしていない、壮年期の男性のごときラベルだ。はじめて目にしたのに、前から慣れ親しんでいたような懐かしさも覚えた。

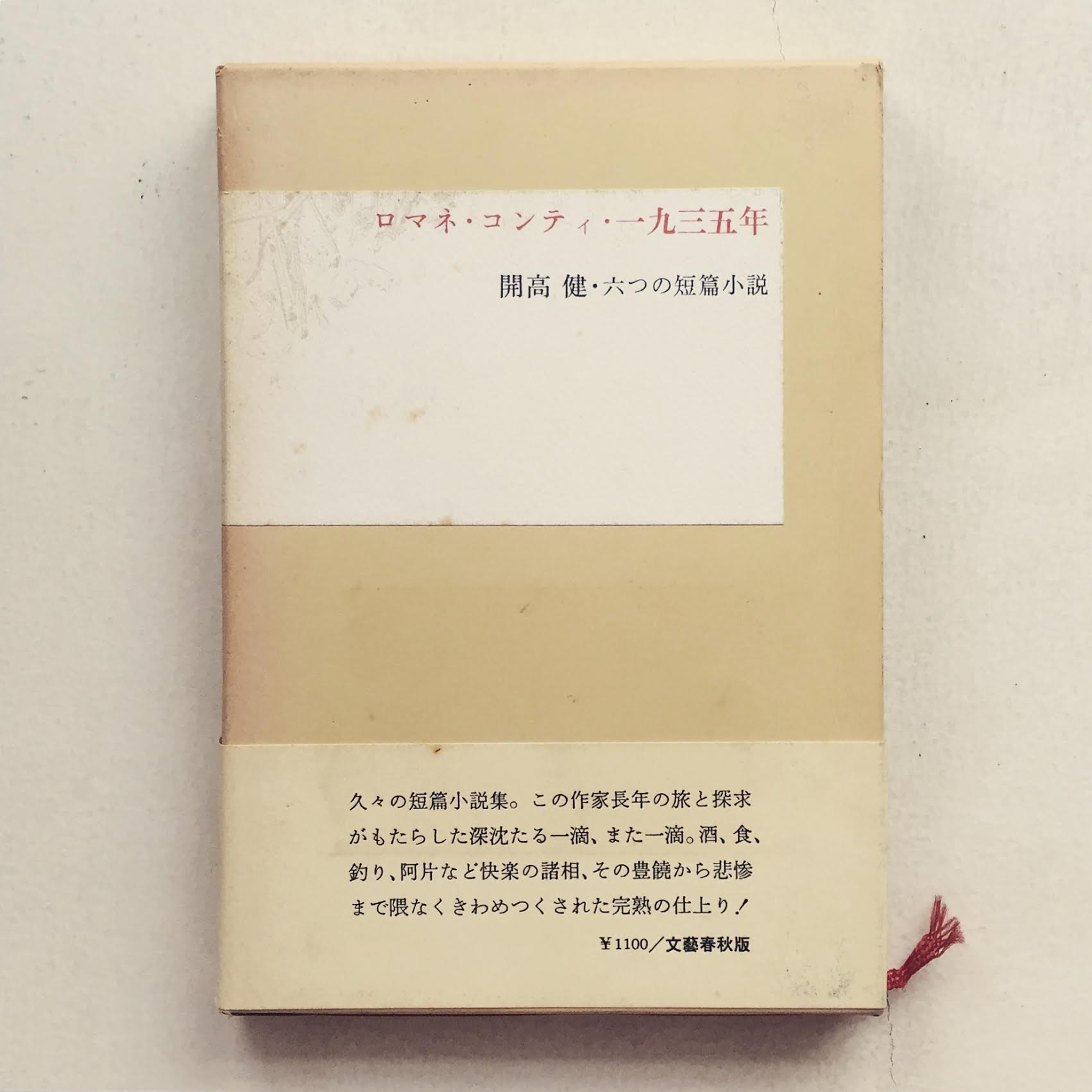

誰が呼んだのか知らないが、ある晩『ごん兵衛』に集まって鹿児島の仲間たちと飲んでいたら、テッカンという男が現れた。テッカンは東京に住んでいたことがあるようで、その頃の彼の暮らしぶりを聞くと、中目黒の『モノポール』や渋谷の『オルガン・バー』あたりで、知らずに何度も顔を合わせていたに違いない。家業を継ぐため、数年前にいちき串木野にある実家に戻ったのだと言う。彼の実家は大和桜酒造。テッカンは杜氏だった。それが縁で、次に鹿児島を訪れたとき、大和桜酒造を見学させてもらった。良い機会だからと、テッカンにラベルのことを質問してみる。彼もこのデザインを相当に気に入っているらしく、相好を崩して説明してくれた。テッカンの父上が70年代の中頃に、前に勤めていた印刷会社の伝手で、大高重治というグラフィックデザイナーに頼んだものなのだそうだ。はじめて耳にする名前だった。ただ、「大高さんはブラックニッカのラベルをデザインされた方で」とテッカンが続けるのを聞き、自分が大和桜のラベルに感じる魅力の大元や懐かしさの秘密がわかったように思った。その夜、『松幸』に集まって飲む席に、テッカンが大和桜の五合瓶を携えてやってきた。店には事前に持ち込みの許可をもらったそうだ。考えてみれば、それまで大和桜を飲んだことは一度もなかったから、とても嬉しかった。きりっとして飾りのない、男らしい味だ。

東京に戻ってすぐ、大高重治についてもっと知りたくなって調べてみた。ところが、大高重治とブラックニッカの関係について触れられた資料は、どこをどう探しても出てこなかった。もしかして、テッカンは記憶違いをしているのだろうか。(この項、続く)

(2009年9月8日)

次回「酒に訊け。」